Partire. Lasciarsi tutto dietro. Chiudere in una scatola il vissuto di un’intera esistenza e gettarlo in mare. Quante volte questa immagine di fuga liberatoria si è fatta spazio nella nostra mente, imponendosi fiera come il Maestrale, il vento che arriva dalla Provenza. Il cinema ama raccogliere e raccontare, quasi con funzione catartica, tale desiderio di libertà e lo ha fatto nei modi e nei generi più diversi possibili.

Da Pierrot le fou..

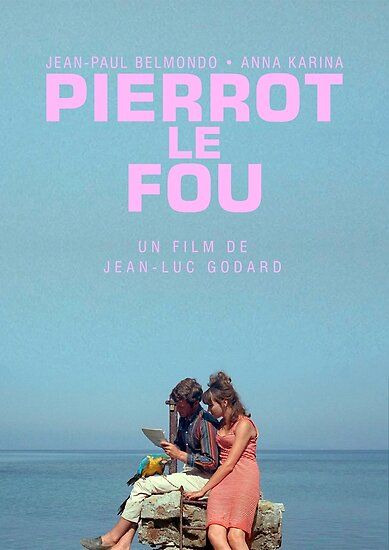

Inseguendo il Maestrale rimaniamo allora tra la Provenza e la Costa Azzurra, in quell’angolo di paradiso verde-azzurro che è il sud della Francia. Pierrot le Fou è un film del 1965 di Jean-Luc Godard, il titolo italiano è “Il bandito delle 11” ma nessuno dei due titoli rende davvero giustizia alla trama del film in cui dietro l’apparente banalità di una fuga d’amore si intrecciano riflessioni esistenziali, l’archetipo del viaggio senza destinazione e un apparato cromatico così curato da essere diventato iconico.

La trama parte da un quadretto di vita borghese in cui Ferdinand Griffon, professore di spagnolo, si trova irrimediabilmente incastrato e annoiato. Per volere del destino incontra in casa sua Marianne, una ragazza con cui aveva avuto una relazione cinque anni prima, chiamata da sua moglie per fare da baby-sitter al figlio. Senza rifletterci troppo, i due si danno alla fuga insieme, verso una libertà che, dapprima tanto agognata, si rivela ben presto come vuota assenza di prospettive. Si trasferiscono in Provenza, in una casa ai piedi del mare. Sotto il sole cocente, abbracciati dall’aria salmastra e in compagnia dai ciottoli della spiaggia, trascorrono giornate segnate dalla noia.

Tra le varie avventure durante la loro fuga su una Ford Galaxy si fermano in una cittadina provenzale in cui si trovano a discutere e filosofeggiare con degli sconosciuti. Questa scena non è che l’emblema del Viaggio: una fuga che ha per sola destinazione la ricerca di una libertà irraggiungibile, un percorso di incontri casuali che determinano il nostro avvenire.

“Improvvisamente mi sento libero. Possiamo fare quello che vogliamo. Quando vogliamo”

..a The end of the F**king world

Ma questa stessa fuga senza raziocinio, con il mare e il cielo come sfondo si ritrova anche nella serie “The end of the F**king world”. Il trait d’union è il medesimo, seppure diversi siano i linguaggi, le ambientazioni e i contesti.

Si tratta di una serie televisiva britannica creata da Jonathan Entwistle e interpretata da Alex Lawther e Jessica Barden, basata sull’omonimo fumetto di Charles Forsman e disponibile su Netflix. I protagonisti sono due ragazzini: James, un ragazzo psicologicamente instabile di diciassette anni e Alyssa. Entrambi hanno un vissuto familiare complicato che non ha tardato a creare in loro traumi e psicosi, latenti e non. Decisi a evadere dalla noia di una vita in cui non si sentono al loro posto fuggono, affrontando le situazioni con l’immaturità della loro età e con il gusto di non pensare alle conseguenze. Il risultato è agrodolce, perfettamente tragicomico ed incarna magistralmente lo spleen della Generazione Z nel nostro mondo contemporaneo.

“Possiamo letteralmente fare quello che vogliamo”

Sono le parole di Alyssa, mentre stanno fuggendo con la macchina del padre di James. Una fuga in macchina verso l’ignoto e l’inebriante senso di libertà. Non è in fondo lo stesso di Pierrot le Fou?

Fuggire per tornare a casa: O’ Brother, where art thou?

Abbandonando il continente europeo, arriviamo nelle campagne giallognole del Mississippi, sfondo di O’Brother where art thou? (2000) – in italiano Fratello dove sei?- dei fratelli Cohen . In questo caso, i protagonisti sono tre galeotti riusciti ad evadere per i quali la libertà coincide con il ri-tornare. Non è più una fuga da casa, ma il contrario. Si impone il tema – già omerico- del Nostos, il ritorno a casa dopo un lungo peregrinare.

Non è casuale citare Omero e – nel particolare – l’Odissea quando si parla di O’Brother where art thou? perché il film non è che una rielaborazione di questo grande capolavoro per raccontare l’America al tempo della Grande depressione. Il protagonista Ulysses Everett McGill insieme ai compagni Delmar e Pete, proprio come Odisseo si trovano incastrati in situazioni che re-interpretano e risemantizzano in chiave comico-grottesca i personaggi del racconto omerico: Polifemo, le Sirene, l’Isola dei Feaci e Penelope (“Penny“, la moglie di Ulysses Evrett McGill). Non mancano riferimenti al cinema delle origini ( la scena del treno iniziale è una citazione dal film “Sullivan’s travels” di Preston Sturges del 1941 ), parodizzazioni religiose e sociali della cultura americana. Il tutto è condito dalla musica folk americana: famose le canzoni “I’m a man of constant sorrow” e “Big Rock Candy mountain” con cui si apre il film.

Hereux qui comme Ulysse: quando tornare a casa è tornare alla libertà

Tutta la cultura occidentale è intrisa di mitologia classica che viene costantemente risemantizzata: ciò le permette di evocare l’archetipo di cui si fa portavoce e – al contempo- di arricchirsi di nuovi significati. Sempre legati dal il medesimo fil rouge dell’Odissea arriviamo al film francese “Hereux qui comme Ulysse” di Henri Colpi (1970). Qui Ulisse è il nome di un cavallo destinato ad essere venduto per la corrida che si svolge ad Arles, cittadina provenzale. Antonin, l’uomo incaricato di condurre il cavallo verso una morte quasi certa, intraprende un viaggio che attraversa la campagna del sud della Francia ma, alla fine, decide di lasciarlo libero nelle distese della Camargue francese, quella sconfinata e selvaggia pianura tra il Mediterraneo e i due bracci del Delta del Rodano.

La canzone di Georges Brassens che porta lo stesso nome del film, esprime l’essenza del viaggiare: sentirsi liberi e sentirsi a casa, contemporaneamente.