Catturare la storia di una persona, farla propria al tal punto di ridarle vita e trasmetterla a un pubblico con un atto creativo personalissimo è un lavoro pericoloso ma necessario. Esiste un diario scritto da un prigioniero politico chiamato Petter, uno spettacolo teatrale – che definirlo così è limitarlo, si richiede uno sforzo di immaginazione per avvicinarlo alla forma di un nome – e due persone, un drammaturgo e un musicista, che creano un universo creativo che unisce resistenza, diritti umani, teatro e musica elettronica.

Petter: Prigioniero Politico è uno spettacolo – utilizzeremo per ora questo nome per definirlo – curato dalla drammaturgia di Simone Azzu e dalla musica di Martino Corrias. La prima nazionale si è svolta il 25 gennaio 2024 presso il Centro La Soffitta del Dipartimento delle Arti dell’Università di Bologna: l’esibizione risulta una commistione di teatro, multimedialità, sensi, effetti sonori reali, musica elettronica tendente al rave, questioni umane e per capire ciò che è stato Sistema Critico ha intervistato Azzu e Corrias ripercorrendo il naturale processo creativo.

Anche nell’ultimo filamento di mondo da cogliere lì

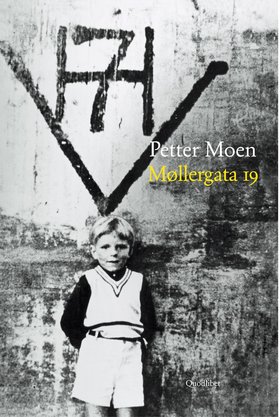

Il 3 febbraio 1944 a Oslo la Gestapo arresta Petter Moen o il redattore della rivista resistente norvegese «London – Nytt», una delle stampe clandestine rimaste accese durante il regime nazista in Norvegia. Nella cella di Mollergata 19, Moen trova un filo di metallo e miracolosamente incide sulla carta igienica un diario. Le sue pagine si presentano non solo come un atto di profonda resistenza rispetto alla prigionia, ma anche come atto politico (un tentativo di cattura della libertà attraverso la scrittura nonostante il divieto di qualsiasi redazione) e di riappropriazione del sé. Moen tenta di trarre una forma di vita nonostante lo stato d’animo di base è buio e diventa più buio. Se Frankl in L’uomo in cerca di senso insiste fortemente sulla necessità di aggrapparsi a una ragione per vivere come affermazione della persona umana – ripercorrendo la sua disumana esperienza nei lager – e Améry rincorre lo spirito nella degradazione fisica della deportazione, Petter tenta di intervenire attivamente nella propria vita rendendo il suo corpo e il suo spirito una testimonianza storica in divenire. Moen esplora la natura umana e disperatamente recupera tutto il suo slancio di luce per sopravvivere anche nella condizione più estrema.

Come lo avete conosciuto e perché avete scelto lui per la vostra performance?

Simone: tutto è nato da un desiderio di fare un lavoro su qualcosa che richiamasse in tal senso la resistenza. La direttrice dell’Istituto Storico Parri, Agnese Portincasa, mi ha proposto dei titoli e nella storia di Petter Moen ho ritrovato delle affinità con il nostro linguaggio artistico e con quella che ipoteticamente poteva essere la scena teatrale. È stato semplice. E poi noi abbiamo un rapporto molto stretto con tutto ciò che è mare: la morte di Moen in nave – morirà così dopo la prigionia – ci ha affascinato fin da subito e soprattutto rispetto a ciò che da un punto di vista sonoro Martino poteva creare su a un affogamento, un annegamento, una collisione, una nave che affonda. Inoltre, Petter toccava temi a noi molto cari. L’assenza, la solitudine, la distanza, la resistenza, la necessità di stare forti in se stessi nonostante tutto, per non parlare poi di tutti i risvolti filosofici dati dai riferimenti a Kierkegaard e le citazioni dell’Amleto di Shakespeare. Emergeva una evidente propositività teatrale. È un diario fatto di una lingua densa e poteva portarci a uno spettacolo non esclusivamente di azioni, ma anche di pensiero. Si, il nucleo è questo.

Ritenete questa rappresentazione un atto di resistenza?

Simone e Martino: sì, abbiamo fatto questo lavoro perché sentiamo delle forti esigenze rispetto alla politica e vita contemporanea attuale, questo è chiaro. Anche se noi non nasciamo con questo progetto, ma con un nostro linguaggio musicale e artistico che abbiamo deciso di applicare a questo progetto nel momento in cui lo abbiamo conosciuto. Ma ora lo vedremo.

Il diario caleidoscopico e il viaggio ad Oslo

I ricordi delle pacifiche domeniche dei vecchi tempi «m’investono al punto che quasi non respiro» (..) È nostalgia – normale disperata nostalgia di libertà. (..) Così sto qui e scrivo per consolarmi. Questo diario devo provare a salvarlo. Non sarà facile. Di sicuro non rimarrò sempre qui. (Petter Moen, Mollergata 19, edizione Quodlibet)

Il testo bucherellato nella carta igienica è una lapidaria e personalissima testimonianza diretta della detenzione a Mollergata 19. Nello stesso Scrittura ed etica nella resistenza di Maurizio Guerri sono menzionati altri quaderni segreti testimoni di prigionia. Eppure lo stesso Guerri ritiene che il Dagbok di Moen mostri quella parte più potente della letteratura non scaturita da intenti letterari – riprendendo Jünger – e che tracci i lineamenti di una forma a sé. Non è solo una descrizione immediata della terribile condizione, ma anche un interrogatorio acuto sul bene ed il male, sull’illuminazione data da una forma di fede e su i sentimenti inespressi per l’amata – chiamata da lui Bella – deportata in un campo a Grini. Si tratta quindi di un diario quasi caleidoscopico per contenuti.

Qual è stata la metodologia di lavoro sul diario e come avete scelto cosa raccontare?

Simone: prima di tutto, non ci interessava fare un lavoro troppo didascalico. Per esempio, tutta la prima parte racconta elementi che non sono scritti nel diario: il momento in cui lui esce dal carcere verso il mare è una parte completamente immaginata, così come tutta l’ultima parte trascende dal testo scritto in Mollergata. Partivo dall’acuto immaginario che Petter suggeriva nel diario, per esempio il dialogo fittizio con la compagna, le riflessioni filosofiche, religiose, Amleto e poco altro, ma lo rielaboravo in una costruzione di una drammaturgia originale e nuova. Poi con la musica di Martino il lavoro cambiava molto: abbiamo fatto un gran montaggio delle illuminazioni date dal testo rendendole elementi abbinati al suono.

Tra le immagini che sintetizzano l’atto creativo della performance è presente una fotografia analogica disincantata e immobile, in bianco e nero, che vi ritrae a Oslo.

Simone: le foto e il lavoro visuale ad Oslo è stato fatto da Claudia Virdis, che si è occupata della nostra parte fotografica da primissimo. È venuta a lei l’idea di usare il bianco e nero sulle fotografie analogiche.

Perché il viaggio ad Oslo?

Simone: rispetto a questo progetto e alla figura di Petter ci siamo posti come autori alla scoperta del lavoro portato avanti, non volevamo essere esclusivamente degli interpreti. Perciò era fondamentale andare fino ad Oslo: vedere noi e le nostre immagini, i nostri corpi negli spazi che il prigioniero politico abita. Mollergata 19 non è più un carcere e il diario di Moen si trova nel Museo della Resistenza Norvegese ad Oslo. E poi Oslo è stata essenziale anche per il video presente nella scena: il pubblico può assistere a un rovescio di colori, a un negativo. Volevamo ricreare il desiderio del colore, che in una prigione è negato. Dimostrare che la cella è una dimenticanza di colori. E poi, che colore vedo quando esco da una cella? Con Claudia Virdis abbiamo cercato di riproporre questo. Non volevamo fare un documentario: abbiamo filmato spazi diversi fra loro, da Oslo le riprese sono arrivate anche alle celle del carcere dell’Asinara, in Sardegna. Luogo che conosciamo perché noi stessi veniamo dalla Sardegna e ci interessava molto il fatto che fosse violentemente coperto di vegetazione e abbandonato. Così Claudia Virdis ha filmato gli aspetti naturalistici ad Oslo, Stefania Porcheddu e Paolo D’Ascanio si sono occupati delle riprese dell’Asinara, Edoardo Pinna delle riprese a Bologna, Luigi Pirisi e Simone La Licata hanno filmato i paesaggi urbani. Simone poi ha curato con me il montaggio del video: non abbiamo scelto appositamente immagini d’archivio, volevamo raccontare le immagini di quello che è adesso, come adesso ancora la prigionia politica esiste.

Multimedialità ed attualità

Lo spettacolo-performance sembra una sinestesia in atto, il monologo di Petter coinvolge una pluralità di sensi, il pubblico è dentro la cella con lui. Sono riprodotti gli spazi dell’isolamento, le pagine di diario, i rumori della detenzione ed è creata una nuova dimensione con il sottofondo costante di una musica elettronica che si avvicina a un mondo sonico quasi naturale. Il drammaturgo Simone Azzu incarna Petter Moen e la sua fenomenologia esistenziale; il musicista Martino Corrias segue la realtà raccontata attraverso un concerto di musica elettronica rincorrendo un suono ricercatamente privo di orpelli. Un suono primordiale che somiglia quasi a un vagito (e, in parte, seguace de il suono delle cose che accadono). Questa metamorfosi di sperimentazioni sembra quasi una forma inedita e l’unica adatta al messaggio che si ha intenzione di trasmettere. Che nome personalissimo dareste alla vostra performance?

Simone: dal punto di vista teatrale scuramente non volevamo fare uno spettacolo e basta, anzi, all’inizio eravamo anche molto più indirizzati verso un concerto vero e proprio, con molta musica e con poco testo che si inseriva gradualmente. Questo spettacolo poi è nato con due abat-jour e un gomitolo di lana: il primo studio dovevamo farlo all’Istituto Storico Parri di Bologna e ci hanno detto noi abbiamo questo tavolo, è un tavolo e con questo tavolo dobbiamo fare questa cosa qua! Non c’erano possibilità di luci o microfoni lontani, era uno spazio scenico estremamente scarno e con limitatissime possibilità audio. Abbiamo cercato di fare con molto poco. Ci siamo resi conto di partire da una possibilità di teatro povero e la scena che all’inizio è in un modo poi diventa in un altro cambia perché è lo stesso performer o prigioniero che interpreta e costruisce il proprio spazio. E poi iniziamo con dei suoni ma non finiamo con gli stessi suoni: di mezzo c’è il pianoforte, delle canzoni, c’è tutto quello che fa Martino che è diversificato. Anche i termini della recitazione e scrittura sono diversi, si passa da un teatro di parola ad altro e questo altro è fatto della musica elettronica. Questa musica però non è arrivata al terzo teatro – al teatro di Grotowski, Eugenio Barba – perché è una musica che hai anche bisogno di ballarla. Forse la domanda che ci si pone è sto assistendo a uno spettacolo teatrale o a un concerto?

E quindi che nome ha questa performance?

Martino: forse possiamo chiamarlo spettacolo. Uno spettacolo può comprendere tante cose, dalla luce, alle immagini, alla musica e il pericolo è che quando presenti tutto questo c’è il rischio di proporre una categoria limitativa della stessa parola spettacolo: uno spettacolo teatrale classico, o di corpo, o un’arte performativa e tanto altro. L’ideale sarebbe definirlo spettacolo e basta, con l’ausilio del pubblico che va a indagare che cosa si fa esattamente. La parola spettacolo va spiegata, va approfondita ed è li tutto il discorso.

Una drammaturgia sulla persona umana

La regia e drammaturgia dello spettacolo è stata rielaborata da Simone Azzu, da un’idea e con il sostegno dell’Istituto Storico Parri di Bologna e con una produzione di Ship – Centro di Produzione Culturale. Simone Azzu ha già avuto esperienze di drammaturgia.

Ma quale formazione ha portato a questa elaborazione?

Simone: nella mia formazione ho avuto un forte rapporto con l’Open Program of the Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards di Mario Biagini, il Teatro Ridotto di Lina Della Rocca e, più in generale, con il Terzo Teatro. Si mira in un certo senso a un teatro puro, il ritorno a una forma pressoché ritualistica, completamente integra nelle sue rappresentazioni. A partire da questa formazione volevo provare più cose e con Petter l’ho potuto fare.

La musica elettronica può essere il nuovo suono della scrittura

Tutto il risultato creativo della musica elettronica dello spettacolo è diretto dal musicista Martino Corrias. Le tracce propongono un suono sperimentale, una cattura di elementi sonici nudi nella loro forma prima e una oscillazione verso variazioni più artificiali che si compongono e scompongono mentre seguono l’andamento delle pagine di Petter. Questo tipo di ricerca sonora è presente anche in un altro pezzo dedicato a Teresa Noce, straordinaria figura partigiana e politica italiana, all’interno di un altro album dello stesso musicista.

Ma quindi in che modo è possibile unire diritti umani e musica elettronica?

Martino: innanzitutto ho proposto un lavoro che verte sulla ripetizione di un pattern musicale fino a stravolgerlo. La ripetizione per me deve essere intesa come scavo nella comprensione della ripetizione stessa, la percepisco come un processo traumatico, cerco di capire cosa è successo, altero lo stesso modello ma sono sempre lì, è sempre x e non diventerà mai d, al massimo y. Questo è un lavoro che si occupa di prigionia, di carcere, di una persona chiusa in una stanza, in una esperienza traumatica in cui si ripercorrono anche momenti passati e si tenta di capire cosa è successo. I giorni passano, lo spazio è sempre lo stesso, ma dal luogo si arriva a una precisa questione interiore, ci sono anche alcune cose che cambiano e tutto questo l’ho riportato a livello musicale.

È vero che nello spettacolo proponi anche white noise e musica rave?

Martino: sì, si parla anche di white noise, suono bianco, caldo, piacevole, qualcosa che rimanda a un momento intimo, di pace, che ribalta lo spazio delle quattro pareti della prigionia. Nell’apertura uso lo stesso white noise ma in modo distorto, spostandolo da sinistra e destra finché diventa fastidioso all’udito. Cerco di riprodurre i suoni con una commistione musicale senza strumento: mi riapproprio per esempio del rumore degli aerei, delle sirene che si sentono in sottofondo. La proposta della musica rave invece deriva anche da motivi storici.

In che senso?

Martino: funziona come suono di rivolta, di espressione, dell’andare avanti. È presente nelle parate, non c’è una sinfonia classica nelle manifestazioni. Una frase che mi aveva colpito diceva faccio musica elettronica in quatto quarti con cassa dritta, perché voglio che tu segua quello che ti sto dicendo, che dimentichi la tua cognizione, i quattro quarti sono un modo liberatorio. Sono in uno spazio del carcere ma ti propongo la musica rave così le quattro pareti cadono e tu balli liberamente. La musica elettronica nel 2024 rimane un vastissimo territorio di esplorazione.

E come si concilia Teresa Noce in tutto questo discorso?

Quando in un album ho scritto di Teresa Noce ricorrevano anche delle date fondamentali e volevo approfondire io stesso alcune figure femminili. Partivo dal presupposto che parlando di musica non si trattava di un linguaggio distante dalle parole: prima c’è un suono, poi la parola e infine il suo significato. La musica diventa quel linguaggio che viene prima della parola, con la differenza che per certi versi la musica diventa anche più universale (anche se non per tutti i casi). Per questo la storia di Teresa Noce l’ho resa visibile attraverso un mezzo sonoro. E non è l’unico caso che unisce diritti umani e musica elettronica: per esempio a Bologna al DAS – Centro di Arti Sperimentali a gennaio è stata organizzata una raccolta fondi per Gaza attraverso una jam di no-stop electroacustic improv di due ore e mezza.

La performance si modella su un diario-denuncia di una condizione dell’umano incisa nel momento stesso in cui accade. Lo spettacolo permette di entrare all’interno di tutti gli accadimenti e uscirne con profonde considerazioni a proposito della conservazione dei diritti umani e di riappropriazione del sé in situazioni estreme. Lo spettacolo non si è esaurito, ci saranno altre rappresentazioni, tornerà e con lui tutto quel pubblico che tenta miracolosamente di riappropriarsi di tutto ciò che somiglia a una forma di libertà. Anche quando lo stato d’animo di base è buio e diventa più buio.

Fonti:

Petter Moen, Møllergata 19. Diario dal carcere, A cura di Maurizio Guerri, Traduzione di Bruno Berni, Edizione Quodlibet